Mujeres Libres, las anarcofeministas que Franco no logró doblegar

El centro Marienea de Basauri (Bizkaia) acoge una exposición sobre la lucha del histórico movimiento ligado a CNT. “Fueron unas auténticas pioneras”.

Primero tocó huir. Luego, volverse invisible. Nada más instaurarse el reino del horror franquista, Lucía Sánchez Saornil tuvo que escapar primero y hacerse clandestina después. Nunca, pero nunca, dejó de ser quien era: una militante anarcofeminista comprometida hasta su última célula con el cambio social. Por eso huyó y por eso tuvo que pasar varios años de forma desapercibida ante los ojos asesinos del régimen. Por eso, también por eso, fue una de las fundadoras de Mujeres Libres.

En este final de verano, el rostro de Sánchez Saornil forma parte de una exposición que acaba de abrirse en el centro Marienea de Basauri (C/Kareaga Goikoa, 54), a pocos kilómetros de Bilbao.

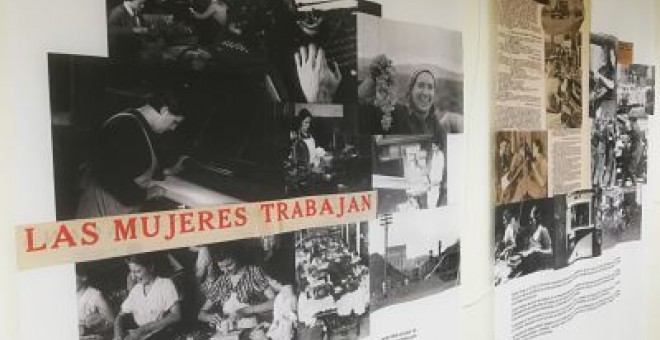

Su perfil aparece en una de las salas del centro Marienea que hasta el próximo 27 de septiembre acogerá la muestra “Mujeres Libres (1936-1939). Precursoras de un mundo nuevo”, organizada por la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo (FAL), el sindicato CNT y la agrupación Emakume Askeak de Bilbao.

Su perfil aparece en una de las salas del centro Marienea que hasta el próximo 27 de septiembre acogerá la muestra “Mujeres Libres (1936-1939). Precursoras de un mundo nuevo”, organizada por la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo (FAL), el sindicato CNT y la agrupación Emakume Askeak de Bilbao.

“No fue fácil: todo lo relacionado con las mujeres anarquistas resulta difícil de encontrar”, dice a Público Carmen Gutiérrez, Roki, una de las responsables de Emakume Askeak que ha trabajado para montar esta muestra y que conoció de cerca el proceso seguido por la FAL para hacer posible esta exposición en homenaje al histórico movimiento anarcofeminista ibérico, que llegó a convertirse en el más importante a nivel mundial.

No en vano, la historia de Mujeres Libres es parte indisoluble de la lucha feminista en este país y, al mismo tiempo, de la resistencia antifranquista. Sus antecedentes se remontan a finales de 1935, cuando “se crea el Grupo Femenino Cultural de Barcelona con la finalidad de promover la cultura, la educación y las relaciones de solidaridad entre mujeres”, puede leerse en uno de los paneles que componen la muestra inaugurada esta semana en Marienea.

“Hacen frente así a la situación de desigualdad que tenían como obreras –continúa-, tomando parte activa en las decisiones laborales y sociales en fábricas y talleres”.

“Hacen frente así a la situación de desigualdad que tenían como obreras –continúa-, tomando parte activa en las decisiones laborales y sociales en fábricas y talleres”.

Algunos meses después hubo noticias desde Madrid. Al calor de los acontecimientos que impregnaban toda la geografía, militantes de CNT en la capital española decidieron crear un grupo similar, “formado por Amparo Poch y Gascón, Mercedes Comaposada y Lucía Sánchez Saornil”. “Serían ellas quienes, en abril de 1936, empezaron a preparar una revista dedicada a la cultura y la documentación social”, subraya la muestra. El germen de Mujeres Libres ya estaba en el ambiente.

El paso clave llegó en el convulso 1936, cuando los grupos de Barcelona y Madrid decidieron unirse para formar, ahora sí, el pionero movimiento anarcofeminista.

El grupo, denominado Mujeres Libres, empezó a crecer rápidamente por barrios y ciudades. La respuesta parecía imparable: en 1937, cuando se estructuró la Federación Nacional de Mujeres Libres, ya había 28 mil afiliadas.

El grupo, denominado Mujeres Libres, empezó a crecer rápidamente por barrios y ciudades. La respuesta parecía imparable: en 1937, cuando se estructuró la Federación Nacional de Mujeres Libres, ya había 28 mil afiliadas.

“Si analizamos el feminismo moderno, veremos que está completamente vinculado a lo que fue este grupo”, dice Gutiérrez unos minutos después de que la exposición abriese sus puertas. Con las salas de Marienea aún vacías, esta integrante de Emakume Askeak se emociona al recordar a quienes les antecedieron en la pelea feminista. “Ni siquiera durante la guerra abandonaron sus objetivos de instrucción y liberación de las mujeres”, reivindica.

En tal sentido, la pelea de este colectivo anarcofeminista estuvo dirigida a “concienciar a las obreras para emancipar a la mujer de su triple esclavitud: la ignorancia, la producción y el ser mujeres”. Para tratar de conseguirlo, “se basaron en la capacitación, con programas de educación cultura y formación, y en la captación, con programas para animar a las mujeres a unirse al movimiento libertario”, dice otro de los paneles.

Perseguidas y fusiladas

Perseguidas y fusiladas

Todo eso ponía de los nervios al régimen franquista, que persiguió con saña a las militantes de Mujeres Libres. “Sufrieron represión, cárcel y asesinatos”, dice Gutiérrez. En ese último capítulo se encuentra el caso de Encarnación Magaña, la única mujer fusilada por los franquistas en Almería. Otras consiguieron huir al exilio, donde algunas décadas después lograron volver a poner en circulación la revista Mujeres Libres.

“Cuando llegó la denominada ‘transición’, algunas de ellas reorganizaron el movimiento en lugares como Barcelona o Madrid, adaptando los objetivos históricos a la situación del feminismo moderno”, relata Gutiérrez, quien hoy forma parte precisamente del grupo de Mujeres Libres en Bilbao, uno de los tantos que existe en el Estado.

Una casa feminista

La elección del sitio para realizar esta exposición tampoco parece casualidad. El edificio Marienea acoge habitualmente distintos actos ligados al movimiento feminista, e incluso ha promovido distintas investigaciones sobre el papel de la mujer en esta localidad vizcaína.

“Marienea es un espacio que busca reconocer la historia y la memoria de las mujeres”, contó a Público el concejal de Igualdad, Asier Iragorri. Con los paneles de Mujeres Libres de fondo, el edil reconoció la importancia de “recuperar la memoria histórica” de las feministas “antes y durante la guerra”, algo que ha sido “tapado e invisibilizado”. La exposición recién inaugurada busca, precisamente, acabar con ese silencio.

FUENTE: publico.es

Danilo Albin

Bilbao - 19/07/2018

Bilbao - 19/07/2018