Nicolás Maduro no lo tiene fácil. Es más, una treintena de gobiernos ya no lo reconocen como presidente de Venezuela mientras su país agoniza. El futuro de este hombre es incierto. Y para algunos su pasado, también.

Nicolás Maduro

Maduro es un personaje que ha presenciado cómo cerca de tres millones de personas abandonan su país desde que él es presidente. Un dirigente que para valorarlo basta con escucharle en uno de sus enésimos discursos, como cuando afirmó que él fue al futuro y no hay problema: “Yo ya fui allí, yo ya lo vi y todo sale bien”.

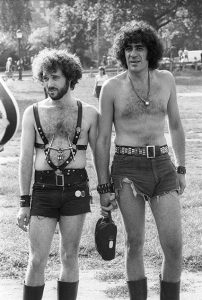

Es ya como un Sandro Rey caribeño. "Mira que lo pone a huevo", además, pero se ve que los detractores de este hombre no encuentran suficientes argumentos para desacreditarle en las tonterías que dice y en su nefasta gestión. Además, están compartiendo ahora en masa una imagen en la que sale un presunto Nicolás Maduro joven, en 1984, de la mano de otro hombre, "documento que probaría que el líder bolivariano era y es gay". El 23 de noviembre de 2018 cumplió 58 años, así que por entonces tendría solo 22.

A los “Afiliados de Vox”, por ejemplo, les encanta esta idea de que Maduro sea gay, qué más se puede pedir… Por eso difunden la imagen en sus redes sociales con esta leyenda: “Nicolás maduro cuando hacía el amor y no la guerra. No se sabe si era activo o pasivo pero se rumorea que incluso fue amante de Chavez”. Y la verdad es que el supuesto Maduro inmaduro de la foto se le parece mucho; mucho no ¡muchísimo! Y tanto que sí... "porque es su cara, pero no su cuerpo".

Nicolás Maduro fue jipi de joven, y digo “jipi” porque la RAE ya lo escribe así oficialmente “hippie” o “hippy”, pero vamos, es lo de menos en esta historia. El caso es que Maduro lució el pelo largo y rizado y tuvo incluso una etapa “rastafari” en su juventud, según ha comentado él mismo en algunas de sus arengas de horas: “¡Éramos jipis, rockeros y hasta rastafaris!”. Si es homosexual no lo ha dicho nunca.

Pero esta foto que se comparte en redes sociales de "un supuesto Nicolás Maduro" de la mano de otro hombre de peculiar indumentaria hace 35 años, "ni es de 1984 ni sale en ella el presidente de Venezuela", y además está trucada.

La foto, "que no está prohibida en Venezuela", es un montaje realizado sobre "una imagen que captó el fotógrafo franco-argelino Jean Pierre Laffont en 1971", durante la celebración del Segundo Orgullo Gay de Nueva York.

La cara del hombre de la fotografía original ha sido "sustituida por el rostro del presidente de Venezuela", cuando contaba algo más de 22 años.

Esta imagen manipulada circula ahora por las redes sociales en España de la mano de simpatizantes de Vox y similares, pero lleva rulando con mayor o menor intensidad por las redes de buena parte de América al menos desde 2014. Ese no es Nicolás Maduro, aunque sí es su rostro. Pero a algunos les reconforta pensar que lo es para poder añadir de manera "legítima" la palabra “maricón” a la lista de descalificativos que pueden dedicarle al gerifalte venezolano.

FUENTE: blogs.publico.es/bulocracia